Le mardi 26 septembre dernier, la CPTS de Parthenay BigUp Santé a organisé la première rencontre inter cpts d’accueil des internes du territoire.

L’occasion de faire découvrir les territoires grâce à un questionnaire interactif concocté par les coordinatrices des CPTS de Parthenay Thouars et Bressuire. L’occasion également pour les MSU (maitres de stage universitaire) de se rencontrer dans un moment convivial au « Coupe Gorge » bar musical à Parthenay.

Il y a 62 ans, avant le COVID 19, une autre vaccination était obligatoire. La vaccination contre la Diphtérie, le Tétanos, la Typhoïde, et les paratyphoïdes A et B (TABDT).

Comment s’organisait cette vaccination au sein des territoires en 1948 à la sortie de la guerre?

Extrait de « Souvenirs d’un médecin de campagne » de Jacques Farisy, né en 1923 à Confolens, il fait ses études de médecine à Poitiers mais il passe toutes les vacances chez sa grand-mère à la campagne au milieu des paysans.

En 1951, il s’établit à Usson-du-Poitou.

La vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la typhoïde, et les paratyphoide A et B (TABDT) est obligatoire depuis 1938, mais, en raison de la guerre, l’application de cette mesure attendra jusqu’en 1948.

Elle concerne tous les jeunes nés avant 1945. Ceux nés après 1945 sont recensés dans un autre chapitre, vaccinés individuellement par leur médecin traitant ou en séances publiques dans les mairies.

Je ne traiterai que des séances de 1948.

L’âge des bénéficiaires s’étale de cinq à trente ans. Quelques cas particuliers obligent

à vacciner des personnes plus âgées.

Ce sont des centaines d’individus à vacciner.

Cette tâche est confiée aux médecins de campagne désignés par la préfecture.

Le médecin d’U… a la responsabilité de quatre communes, soit une population de quatre mille habitants.

Il ne peut pas, comme ses autres confrères, assumer seul ce travail. Il fait appel aux internes de l’hôpital de Poitiers.

Je viens à U… trois fois (une fois toutes les deux semaines), pendant deux jours, à raison de trois heures le matin et trois heures l’après-midi.

Organisation des séances:

Le lieu : la mairie.

Les sujets : les « vaccinables », porteurs de leur convocation, d’une pièce d’identité, d’un flacon d’urine (ou d’un résultat d’analyse par un pharmacien).

Le personnel : le secrétaire de mairie, le garde champêtre pour assurer la discipline, une sage-femme (il n’y a pas d’infirmières dans les campagnes), le vaccinateur.

Le matériel : une lampe à alcool à brûler, deux casseroles, un broc d’eau de cinq litres, une cuvette émaillée pour recueillir les urines après analyse, un « haricot », deux seringues de dix centimètres cubes, quatre boîtes de vingt-cinq aiguilles hypodermiques, des ampoules de vaccin de dix centimètres cubes, un paquet de coton hydrophile, un flacon d’alcool à quatre-vingt-dix degrés, deux tubes à essais.

Le rôle de chacun :

– le secrétaire de mairie vérifie la liste des

vaccinables : les absents, les excusés, les malades à ne pas vacciner, etc. ;

-la sage-femme effectue les analyses d’urine. Elle surveille que l’eau bout en permanence dans la casserole sur la lampe à alcool. L’analyse doit détecter la présence d’albumine car, si elle est positive, le candidat sera éliminé et son médecin traitant informé ;

– Le vaccinateur utilise une des seringues de dix centimètres cubes dans laquelle il aspire la totalité d’une ampoule de vaccin. Il adapte une aiguille qu’il prend dans la casserole, où elles subissent l’ébullition. Il utilise un tampon de coton hydrophile qu’il imbibe d’alcool et injecte un centimètre cube dans une des fosses sus-épineuses du patient. Il enlève l’aiguille puis la met à tremper à nouveau dans l’eau en perpétuelle ébullition.

Il prend une autre aiguille et les opérations se succèdent..

Les incidents ?

Le vaccinateur oublie de changer d’aiguille..

– Le vaccinateur utilise le même tampon alcoolisé sur plusieurs clients..

– Le receveur hurle de douleur après l’injection du vaccin : l’examen de l’aiguille dévoile qu’elle est émoussée… à éliminer ! …

– La dose injectée est de deux centimètres cubes mais souvent la dose sera de zéro virgule huit ou de un virgule trois..

Conclusion:

Tout se passe bien, il n’y aura aucune complications, pas d’abcès secondaires.

Une remarque : le vaccinateur et la sage-femme ne portaient ni blouse blanche, ni bon-

net, ni gants, ni masque !

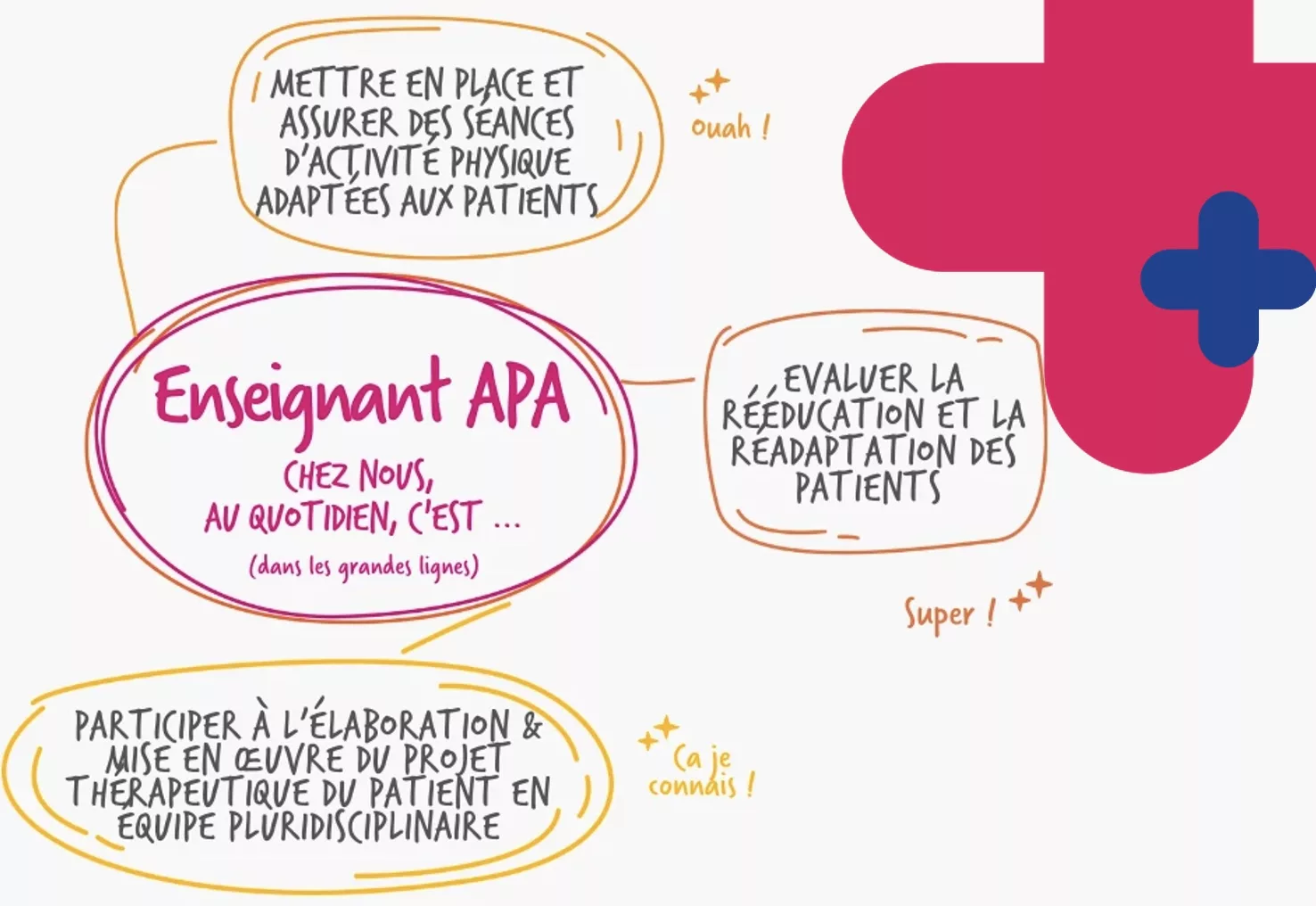

Retrouvez lors de cette table ronde n°3:

Joel Drapeau: Pratiquant du Rugby santé à Thouars

Afi Zita Messan: Chercheuse en géographie du sport santé

Gérard Mousin: patient expert Association Française des diabétiques

Dr Buenos: Chirurgien bariatrique, responsable du dispositif ROSA au sein du CHNDS

Henriette Caron: Pratiquante de la gymnastique Aquatique

Laurence Carrere: kinésitherapeute, reposable de la gymnastique aquatique

Sébastien Pogorzelski: Educateur sportif et fondateur du club de Crossfit « Two Goats »

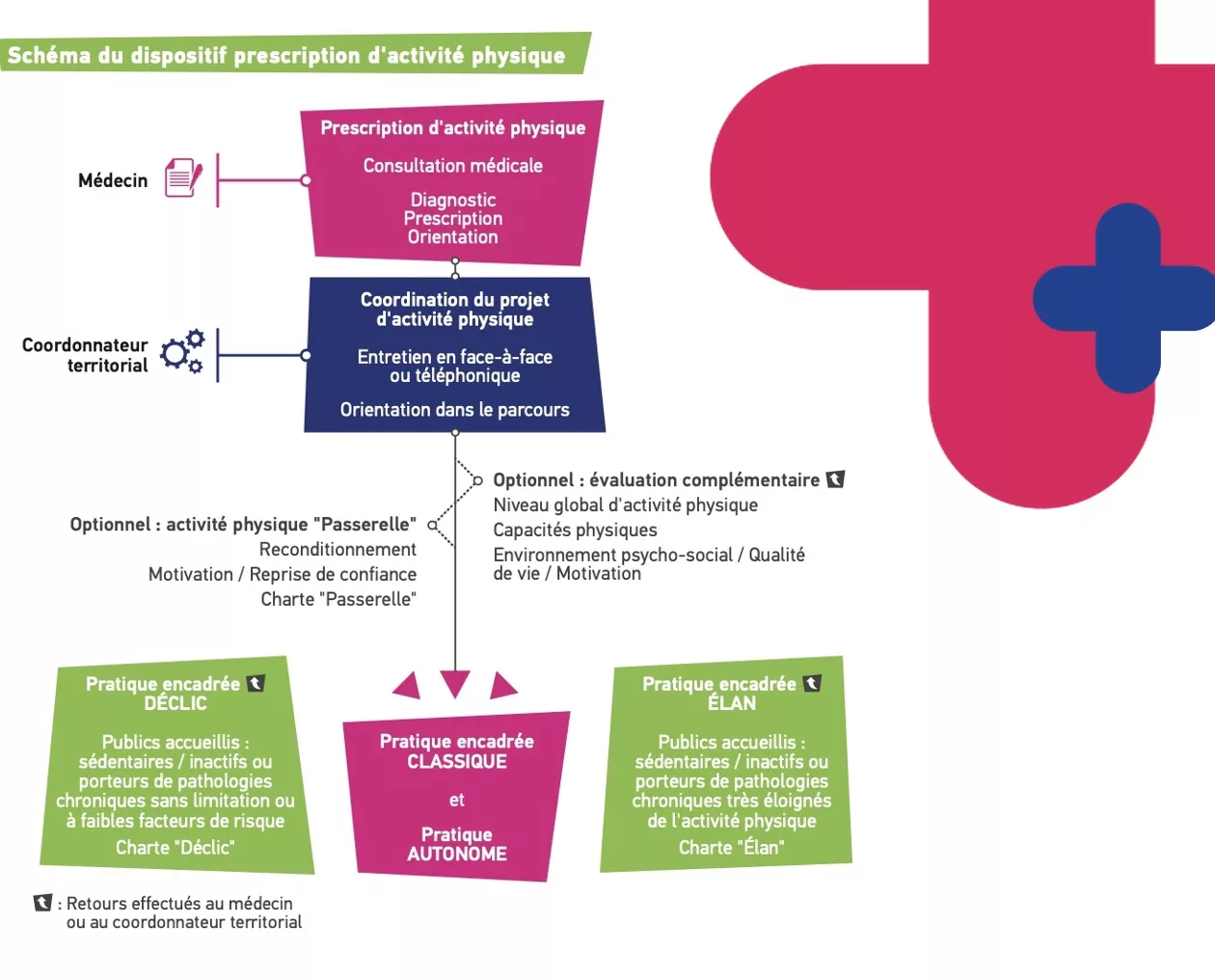

Bastien Bichon: Coordinateur du dispositif PEPS

Retrouvez toutes les actions Octobre Rose en partenariat avec la CPTS Thouarsais Val de Thouet

Saves the Date OCTOBRE 2023:

Les Vieilles branches d’Octobre Rose dans le quartier des Capucins à Thouars:

Octobre

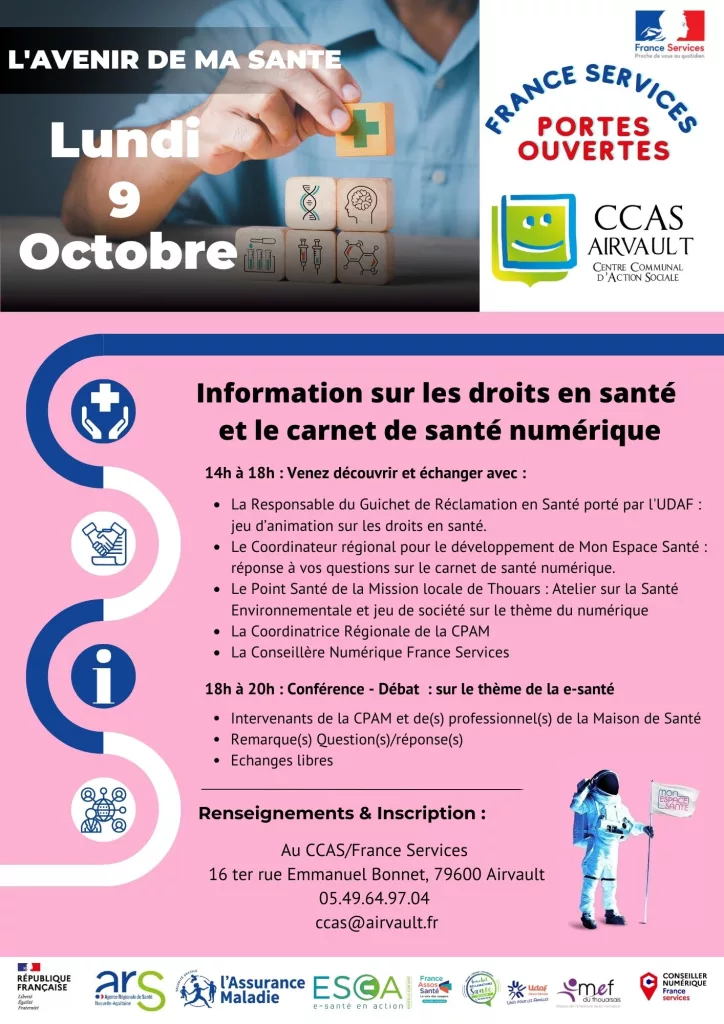

Espace numérique Santé Airvault:

9/10

Marche des Pink Thouars Ladies square F.ROOSVELT:

15/10 8h-10h

Marché d’Airvault

Action CPTS Octobre Rose:

21/10 9h-12h30

FMC Violence Conjugale

Station T:

16/11 20h

Espace numérique Santé Airvault: 9/10

Espace numérique Santé Airvault:

9/10

Marche des Pink Thouars Ladies square F.ROOSVELT: 15/10 8h-10h

Marche des Pink Thouars Ladies square F.ROOSVELT:

15/10 8h-10h

Marché d'Airvault Action CPTS Octobre Rose: 21/10 9h-12h30

Marché d’Airvault

Action CPTS Octobre Rose:

21/10 9h-12h30

FMC Violence Conjugale Station T: 16/11 20h

FMC Violence Conjugale

Station T:

16/11 20h

Table ronde du forum sport santé du 8 septembre 2023 consacré à l’activité physique pendant la période périnatale.

Les participants de cette table ronde sont:

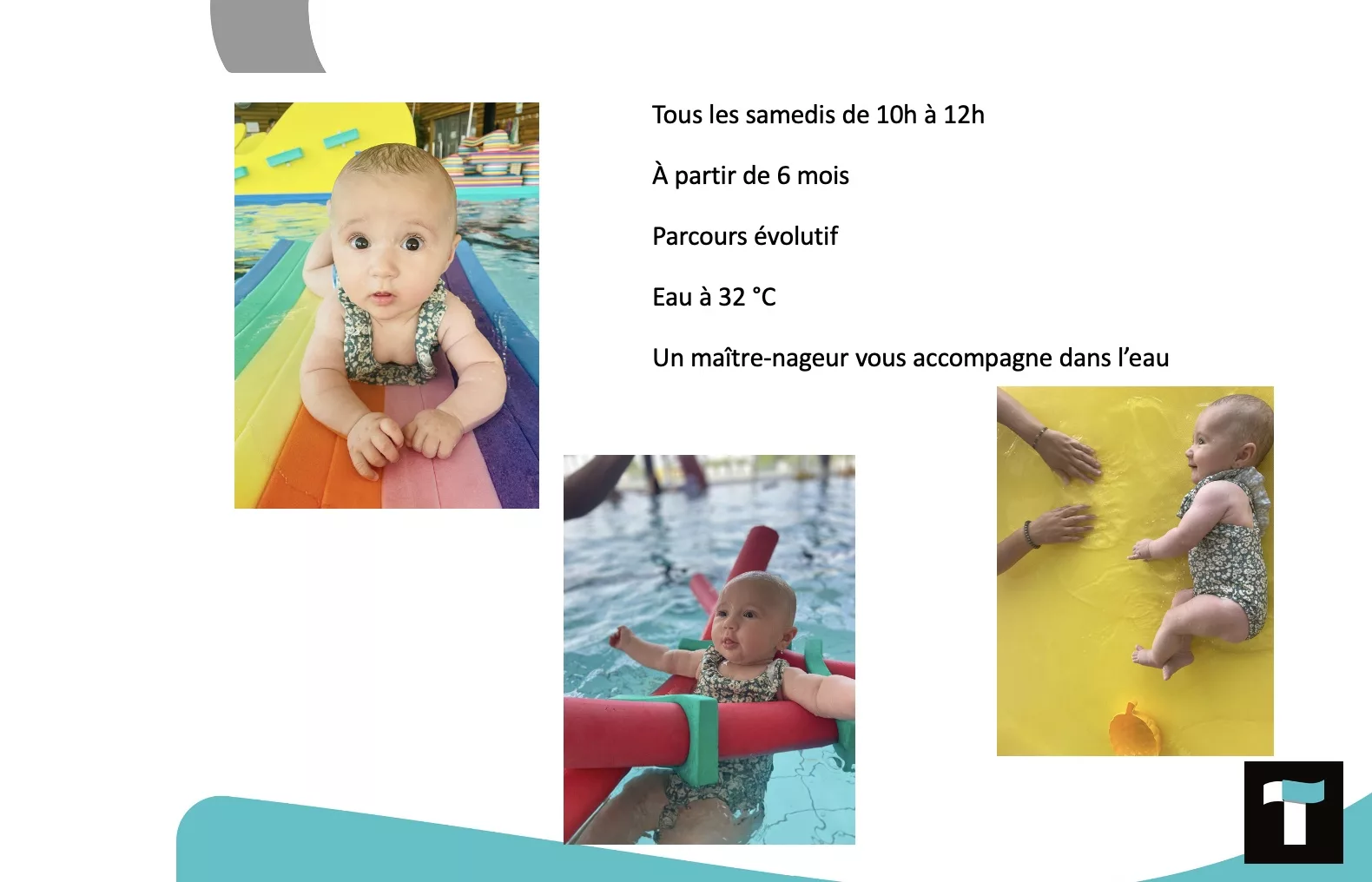

Isabelle Granger: Sage Femme au CHNDS responsable de la gymnastique aquatique chez les femmes enceintes aux bassins du Thouet

Iri Takako: Sage Femme du réseau périnatalité en Nouvelle Aquitaine

Justine Fradin: Maître Nageuse responsable des bébés nageurs

Léa Romain: Maître Nageuse responsable des bébés nageurss

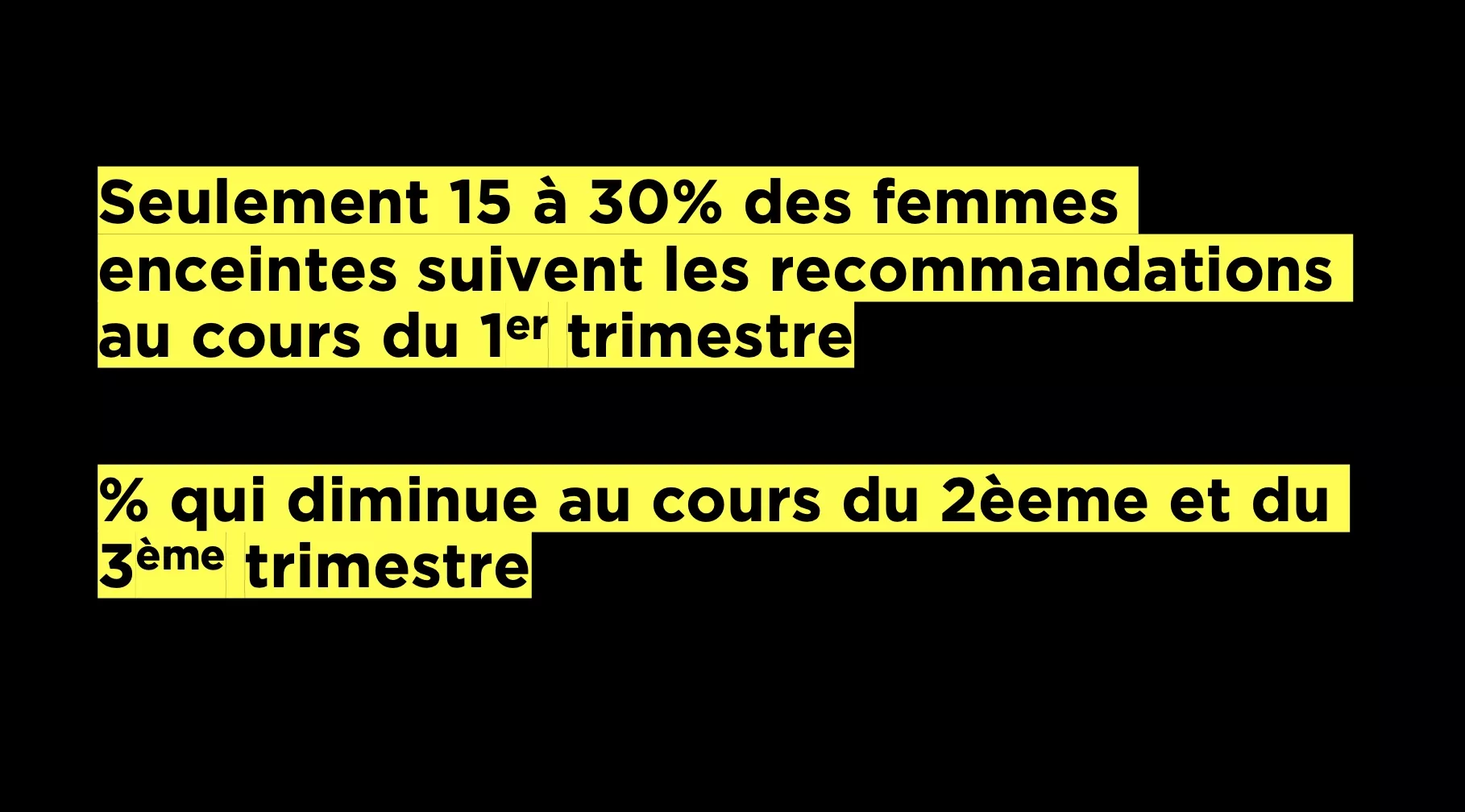

Pour aller plus loin , retrouvez la conférence de Carina Enea sur les bienfaits de l’activité physique chez la femme enceinte sur UPTV

-

Retrouvez le questionnaire d'aide à la prescription d'activité physique chez la femme enceinte le QAAP

Le 8 septembre dernier a eu lieu le premier Forum Sport Santé à Thouars,

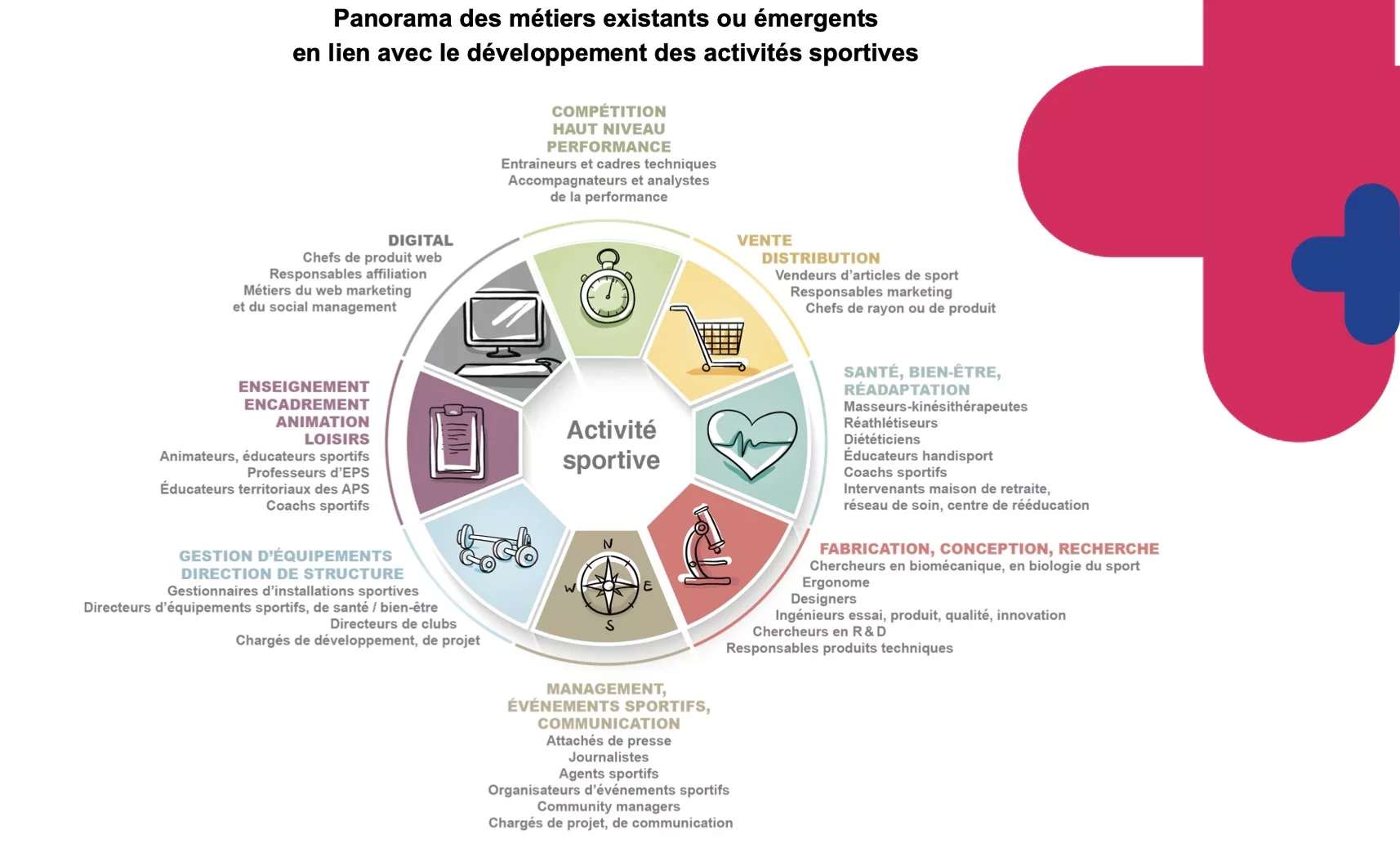

Retrouvez la première table ronde consacrée aux métiers du sport santé.

Retrouvez lors de ce moment d’échange:

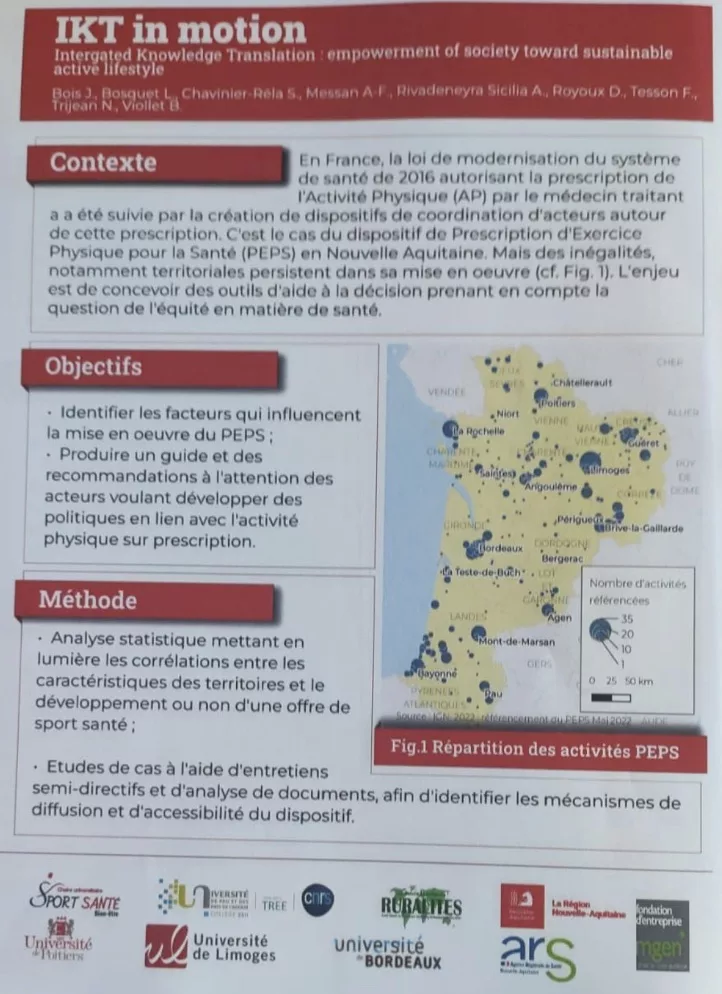

-Afi Zita MESSAN: Chercheuse en géographie qui étudie l’application du dispositif PEPS en zone rurale en Nouvelle Aquitaine.

-Gregoire GRELLIER: Ergothérapeute à Thouars.

-Laurence CARRERE: Kinésithérapeute et encadrante de séance de gymnastique aquatique depuis plus de 20 ans.

-Thomas MOTARD: Educateur du club de rugby de Thouars , encadrant du Rugby Santé et titulaire d’un BPJEPS.

-Stéphanie HAIE: Educatrice sportive au niveau de la Communauté de Commune du Thouarsais et responsable de la Maison du Sport Santé.

– Bastien BICHON: Educateur APA et coordinateur du dispositif PEPS pour le Nord Deux Sèvres.

-Marc FREMOND: Educateur APA indépendant.

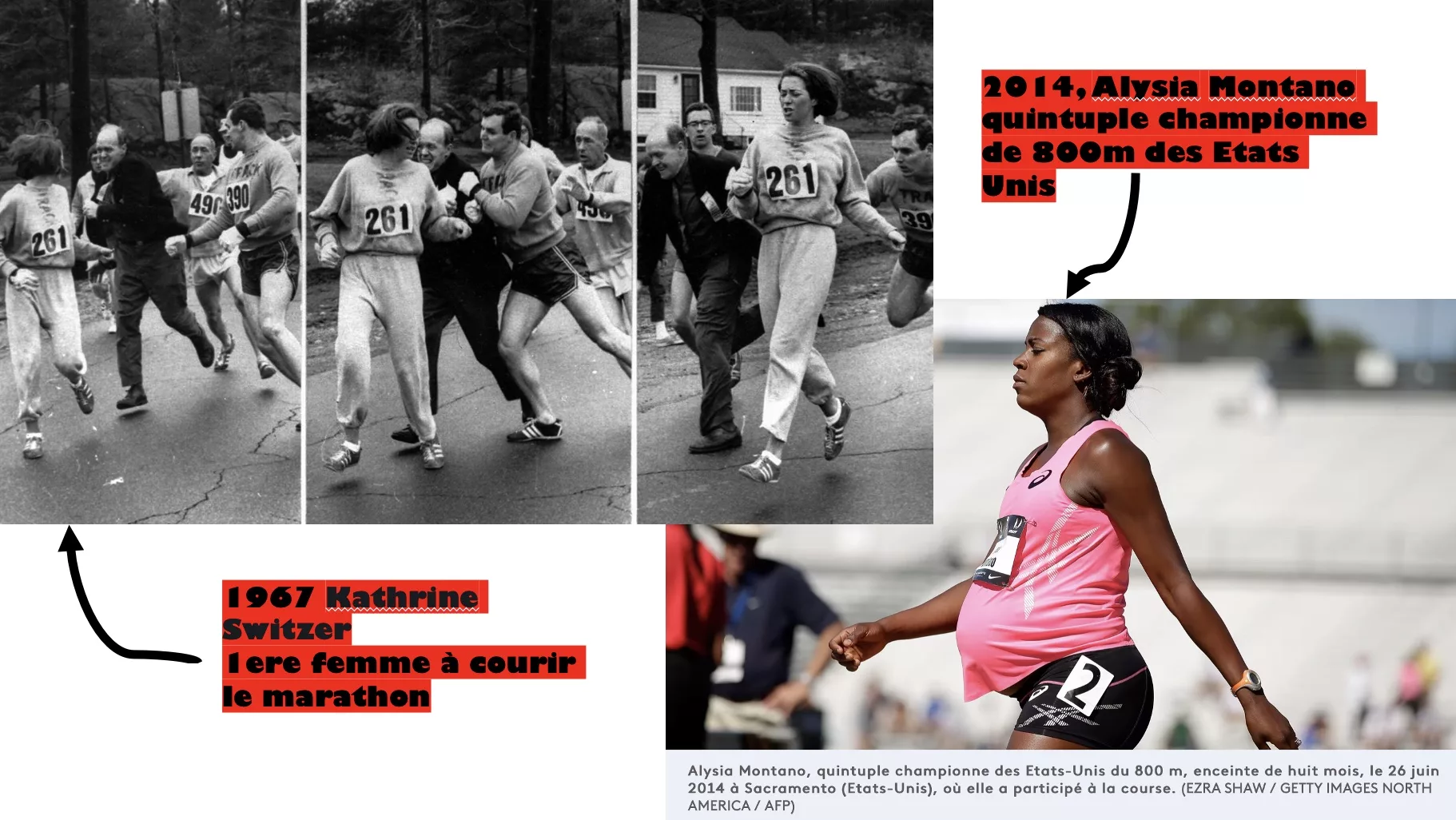

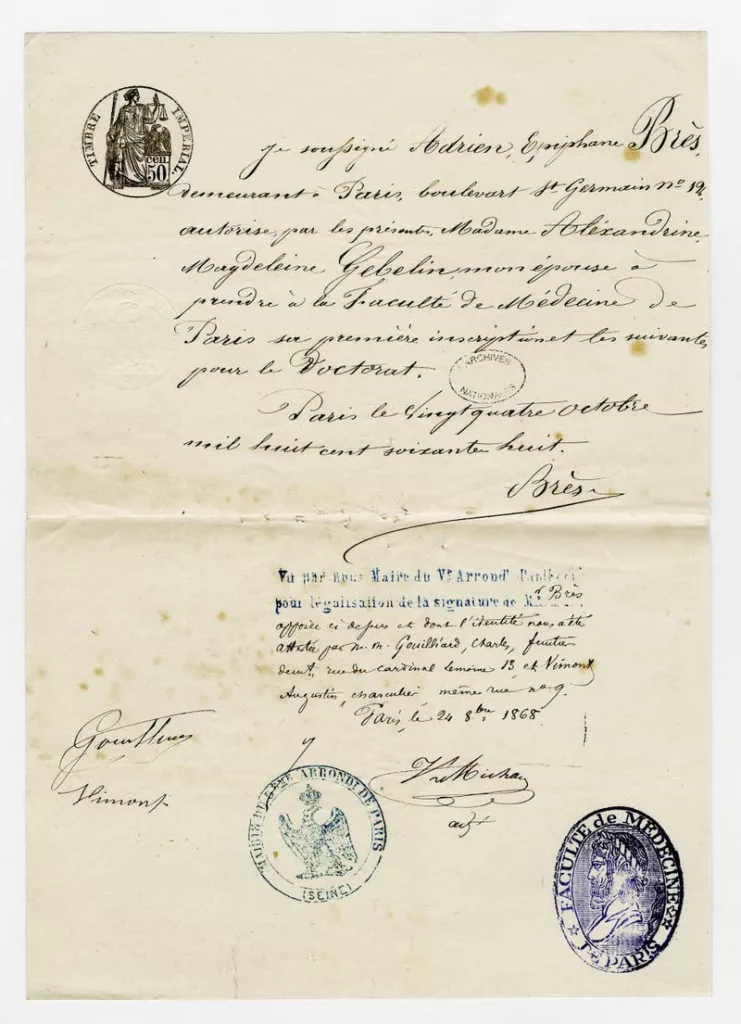

La maison de santé du Thouet sur la ville d’Airvault est le site Madeleine Brès, mais savez vous qui était Madeleine Brès première femme médecin ?

Il y a cent ans mourait Madeleine Brès (1842-1921), la première doctoresse française. Faisant fi de tous les obstacles qui se dressaient devant elle, elle a ouvert la voie aux femmes dans un milieu particulièrement misogyne en cette fin du XIXe siècle.

Une jeune femme volontaire et combative

Rien ne prédisposait la jeune femme à ce parcours hors normes : née dans un milieu modeste, elle fait des études sommaires avant de se marier à l’âge de 15 ans avec un conducteur d’omnibus et d’avoir trois enfants. Abandonnée par son mari, à 22 ans elle décide d’entreprendre des études de médecine, mais le doyen de la Faculté de médecine de Paris, Charles-Adolphe Wurtz, pensant sans doute l’éconduire, lui enjoint de passer d’abord les deux baccalauréats. Premiere difficulté à une époque où les lycées de jeunes filles n’avaient pas encore été créés et où celles-ci devaient se satisfaire d’une instruction à vocation mondaine qui ne les préparait pas à l’obtention du diplôme. Pourtant Madeleine Brès devient bachelière -lettres, puis -sciences en 1869 à l’âge de 28 ans grâce au soutien financier de la baronne James de Rothschild. Elle postule à nouveau et le doyen Wurtz, surpris par cette ténacité, en réfère à son ministre Victor Duruy ; lequel tout aussi indécis soulève la question à un conseil des ministres présidé par l’impératrice Eugénie. Nous pouvons donc voir en cette dernière une féministe avant l’heure puisqu’elle appuie chaudement cette candidature en formulant le voeu que d’autres femmes suivent cet exemple.

Madeleine Brès devient donc stagiaire malgré l’opposition du nouveau doyen Vulpian qui s’oppose à la mixité des cours. Pendant le siège de 1870 et la Commune, elle remplace un interne à l’Hôpital de la Pitié ; mais ce n’est pas pour autant qu’on l’autorise à se présenter à l’externat. Le directeur de l’Administration de l’Assistance publique précise que ce refus n’est pas lié à sa candidature, mais au fait que cela créerait un précédent fâcheux, d’autres femmes pouvant alors y prétendre !

Des patientèles dévolues aux femmes médecins

En 1875, à l’âge de 33 ans, elle est la première Française à soutenir sa thèse de doctorat De la mamelle et l’allaitement dont le contenu est jugé original et très valable sur le plan médical. A l’issue de sa soutenance de thèse, cela n’empêche pas le directeur du jury, le doyen Wurtz de déclarer sur un ton sentencieux :

« Votre thèse restera dans nos archives comme ouvrage scientifique, et permettez-moi de vous féliciter de la délicatesse que vous avez apportée dans le choix de votre sujet. Votre rôle devra se borner à la guérison des maladies des femmes et des enfants, et je vous félicite de l’avoir si bien compris. »

Autrement dit, on ne lui décerne son diplôme de docteur en médecine que dans la mesure où elle accepte de limiter son champ de compétences à des spécialités où le fait d’avoir affaire à une doctoresse peut faciliter la consultation des femmes et des enfants. Et de fait, Madeleine Brès se conforme aux attentes de la Faculté de médecine en ouvrant un cabinet privé de pédiatrie à Paris. On peut imaginer qu’après avoir tant bataillé, elle était lasse de tous ces obstacles sur son chemin : il ne faut pas oublier l’atmosphère houleuse que suscitait sa présence dans les amphithêatres à la population estudiantine exclusivement masculine jusqu’alors. Mais désormais la brèche est ouverte et d’autres jeunes filles tentent à leur tour de s’introduire dans la place en dépit des questions à caractère sexiste des professeurs

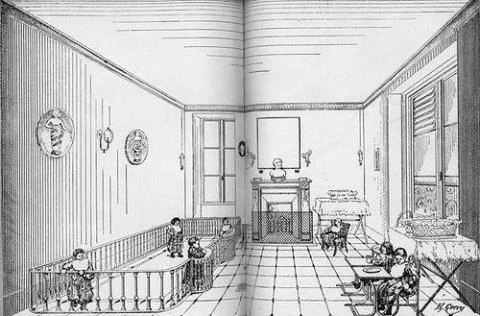

Sa spécialité : la puériculture

Cependant la première doctoresse semble s’être satisfaite de sa spécialité et se passionne pour l’hygiène et la pédiatrie. En 1877, elle rédige un ouvrage :

Elle est invitée pour des causeries où elle enseigne aux institutrices d’écoles maternelles et aux directrices de crèches des préceptes de base. En 1885, elle fonde sur ses propres deniers une crèche dans le quartier ouvrier des Batignolles à Paris. Elle est plusieurs fois récompensée pour son oeuvre dans le domaine de la puériculture.

Pourtant, malgré cette reconnaissance officielle de son oeuvre, devenue presque aveugle elle vit dans une profonde misère et sollicite un hébergement auprès de l’Assistance publique. Laquelle peu reconnaissante lui propose un lit dans un dortoir commun. C’est finalement une association caritative qui lui verse une petite rente jusqu’à sa mort à l’âge de 79 ans.

Le nom de Madeleine Brès est resté dans les mémoires, comme celui de la première femme ayant bravé un interdit à une époque où les études médicales étaient strictement réservées aux hommes, les femmes s’étant contentées jusque là du métier de sage-femmes ou d’infirmières. Mais confrontées à la difficulté de se fabriquer une clientèle privée, les premières doctoresses vont se spécialiser en pédiatrie, gynécologie, hygiénisme ou médecine sociale.

Les médicaments sont faits pour soigner mais ils ne sont jamais sans risques. Mal utilisés, ils peuvent être dangereux. Ainsi, chaque médicament possède des conditions d’utilisation qui lui sont propres. Il faut les respecter pour que le médicament reste efficace et sûr.

l’ANSM (l’Agence Nationale de sécurité du médicament) est engagée depuis de nombreuses années pour améliorer l’utilisation, la prescription et la dispensation des médicaments. Aujourd’hui, elle déploie une campagne d’information et de sensibilisation pour favoriser le bon usage des médicaments. À partir de situations du quotidien qui peuvent parler à tous, cette campagne interpelle chacun sur son usage des médicaments.

Dans le cadre du dispositif ASALEE , les infirmières de prévention propose aux personnes sédentaires de reprendre confiance en eux et en leur capacité à réaliser des mouvements actifs via les groupes Remise En Mouvement, des groupes de marche adapté à chacun sur une période définie au maximum de 9 mois afin de retrouver une vie active.